«Многорукий бог далайна» — признанная классика отечественной фантастики. Не читал его и не выражал своё восхищение прочитанным разве только ленивый. Но вот теперь и ленивый прочитал. И, чтобы подтвердить тезис «лень – двигатель прогресса», должен теперь выдать нечто прогрессивное, оригинальное, отличное от общепринятого мнения. Но не ругать же, из стремления к оригинальности, эту замечательную книгу? Значит, придётся, отыскать в ней что-то такое, о чём критики ещё не сказали. Благо, ситуация позволяет.

Как ни странно, рецензий на роман не так уж и много. И большинство рецензентов сосредотачиваются на нескольких основополагающих и, откровенно говоря, лежащих на поверхности мотивах: об одиночестве творца, о расплывчатости границ добра и зла, о трагедии мавра, сделавшего своё дело. Иногда отмечают параллели с реальным миром. Например, настойчиво сравнивают логиновскую страну добрых братьев с Советским Союзом. В лучшем случае, добираются до мысли о том, что убийца дракона занимает освободившееся место и сам становится драконом (Наталья Резанова «Мир – это место, где жить нельзя»). И всё.

А вот о легендах, мифах и сказках, встречающихся в начале, конце или середине каждой главы книги, упоминают лишь вскользь. Нет, хвалят, разумеется, но как-то заодно со всем остальным. А ведь эта мифология несёт не меньшую смысловую нагрузку, чем основная сюжетная линия романа. Пожалуй, даже большую. Она не иллюстрирует какие-то авторские идеи, как это зачастую случается в фэнтэзи, а углубляет их, поворачивает иной стороной, помогает лучше понять смысл происходящего. Во всяком случае, мне – помогает. И если я в итоге понял не совсем так, как задумывал автор – тем лучше. Возможность разных трактовок ещё ни одной книге не навредила. В конце концов, пусть мои рассуждения «напоминают всем умеющим видеть, что мир делается не только умниками» — цитата, между прочим, из тех самых мифов.

Дело в том, что мы привыкли строить выводы по аналогии, по шаблону, выработанному множеством ранее прочитанных книг. Если там было так, то и здесь будет так же. Если герой борется со злом, многоруким чудовищем Ёроол-Гуем, стало быть, сам он служит добру. Если он стал илбэчем, приобрёл способность на месте ядовитого моря, далайна, создавать участки суши, оройхоны, значит, он – творец. Если герой изменяет мир, то он – бунтарь. Всё правильно, всё логично. Разве может быть иначе?

Замечательный пример такой линейной логики приведён опять-таки в мифах, в том эпизоде, где премудрый Тэнгэр объясняет человеку устройство мира:

«– Далайн я создал для Ёроол-Гуя, – ответил Тэнгэр, – но многорукий Ёроол-Гуй должен быть ненавистен тебе, поскольку он зло, а я – добро.

– Почему?

– Да потому, – загремел Тэнгэр, – что я создал тебя, а Ёроол-Гуй тебя съест!

– Не сердись, я понял, – сказал человек. – Ты добр, ибо создал меня на съедение Ёроол-Гую».

Найдите ошибку в рассуждениях человека. Не нашли? И вам по-прежнему кажется, что в этой книге всё просто и понятно? Что ж, давайте разбираться дальше.

Ёроол-Гуй нападает на людей лишь на мокрых, прибрежных оройхонах, а до сухих ему не добраться. Зато там растёт хлебная трава, плодоносящее дерево туйван и съедобный гриб наыс, водятся зверьки бовэры, чьё мясо пригодно в пищу. Но всего и на всех, как всегда, не хватает, и сильные отнимают землю у слабых и прогоняют их на мокрые оройхоны, где изгои становятся добычей Многорукого. Однако илбэч может создать новый оройхон, отчего площадь сухих земель увеличится. Вот только их всё равно захватят правители-одонты и стражники-цэрэги, а число изгоев не уменьшится.

И не то чтобы илбэч Шооран об этом не догадывается, нет, он даже временами расстраивается из-за такой несправедливости. И его мать, если помните, погибла вовсе не в пасти чудовища, а потому, что согласилась выполнять опасную для жизни работу сушильщика, чтобы прокормить сына. Но Шооран почему-то продолжает ненавидеть именно многорукого Ёроол-Гуя.

А, кстати, почему он многорукий? Об этом тоже есть легенда: два полководца Ёр и Гур не могли поделить между собой землю, и та начала трескаться, трещину заполнили ядовитые воды далайна, а сами спорщики и их воины упали в бездну и превратились в щупальца Ёроол-Гуя. Но даже там, в глубине далайна они продолжают враждовать, «перехватывают и отнимают добычу, хотя потом несут в единую пасть». Такая вот незамысловатая аллегория. А может, всё ещё проще: правители и стражники, то есть, государство – вовсе не часть чудовища, они и есть этот самый Ёроол-Гуй? И значит, человек создан для того, чтобы его съело государство? А что, очень похоже на правду. Если даже каждый человек сам по себе – подобие бога, то все вместе, объединённые в социум, они – воплощение дьявола.

Но раз так, то выходит, Шооран – всё-таки бунтарь? В какой-то мере – да. Ведь это он, изменяя границы земли, столкнул между собой во взаимоуничтожающей войне два государства – старейшин и добрых братьев. А потом способствовал и гибели государства ванов. Правда, умирали они гораздо медленней собственных подданных и, даже агонизируя, продолжали пожирать людей.

Да и не в этом одном дело. Трудно назвать бунтарём человека, послушно выполняющего то, что ему предписано. Пусть не власть имущими, а теми же легендами и мифами. Но всё равно – раз ты илбэч, значит, должен строить оройхоны. И он строил, хотя чуть ли не с самого начала осознал бесполезность своего труда. Потому что так повелел Тэнгэр, создатель мира. Или потому что это повеление совпадало с его желаниями:

«…а вдруг мудрый Тэнгэр просто не знал, не подумал, сглупил? В конце концов, виновным всегда оказывается тот, кто делает… Значит, будем виновны».

И как бы ни сравнивал себя Шооран с легендарным бродягой по прозвищу Мозолистая Пятка, общего между ними мало. Тот был настоящим бунтарём – действовал вопреки людским законам и божественной воле:

«– Бог создал это, чтобы ты не ходил.

– Значит, я должен идти, – усмехался Мозолистая Пятка, – иначе не нужен ни бог, ни его запреты»

А илбэч мог сколько угодно проклинать Тэнгэра, якобы не оставившего ему выбора, но продолжал послушно выполнять его повеления.

Ладно, пусть так. Ну, а уж с тем, что он – творец, наверное, никто спорить не станет? Да как сказать. Согласно нашим же стереотипам, акт творения – это, прежде всего, проявление любви. К жизни, к людям, к богу. Хоть к кому-нибудь. Но с чего начинал работу Энжин, завещавший герою свой дар, что придавало силы самому Шоорану:

«Я ненавижу этот мир, сделанный не для нас!.. Моя ненависть горит огнём, и огонь пылает в моих руках!»

И надо отдать должное илбэчу, он доводит дело до победного конца. Ненавистный мир уничтожен. Можно строить новый, лучший, но у Шоорана не осталось для этого ни сил, ни желания, ни любви. А одной ненавистью много не построишь.

Но вернёмся чуть назад, когда ещё можно было что-то изменить. Допустим, ты не в состоянии осчастливить весь мир – так устрой человеческую жизнь хотя бы для тех, кто тебе дорог. И у Шоорана была возможность. Он даже хотел так поступить, но не смог, не удержался. Он ведь илбэч, а илбэч должен строить оройхоны. И он своими же руками превратил островок счастья, в новое государство изгоев, которое уже действительно не может жить по иным законам, чем законы Ёроол-Гуя.

Кстати, о любви. Никому не показалось странным, что Шооран, вместо того, чтобы сразу броситься на поиски своей возлюбленной Яавдай, перехватить её по дороге, предпочёл отправиться в страну добрых братьев обходным путём? Но ведь он же илбэч! Так ему удобней строить оройхоны. И везде, всегда это «я – илбэч» оказывалось для него главным. Ничего не смогли изменить даже беспощадные предсмертные слова дурнушки Ай:

«– Я умру. Но это ничего, ты ведь не любишь меня.

– Я тебя люблю, – запоздало произнёс Шооран.

– Не… Ты так придумал, потому что тебе некого любить».

Хорошо, бог с ней, с любовью. Как уже было сказано выше, это стереотип, шаблон восприятия. Но у творца всё равно должна быть какая-то высокая цель, оправдывающая все его действия. А какая цель у Шоорана? Сначала – убедиться, что он действительно илбэч, потом – превзойти легендарного Вана по количеству построенных оройхонов, ещё позже – довести дело до конца. Наверное, это достойная мотивация для ремесленника – стать лучшим по профессии. Но для творца – маловато будет.

Гипотезу же о том, что герой служит добру, теперь можно уже и не рассматривать. Если только не считать добром уничтожение мира. Труды Шоорана не облегчают жизнь людям и не приносят счастья ему самому. В том, что после катастрофы, вызванной завершением его стараний, часть людей всё-таки выжила, заслуги самого илбэча тоже нет.

Кроме того, вспомним, что после появления каждого нового оройхона Ёроол-Гуй начинал свирепствовать сильнее обычного. И Шооран об этом знал, но не прекращал свою работу. Сначала его ещё мучили сомнения, угрызения совести, но илбэч гнал их от себя:

«Я знаю, что это сон, ты мне снишься, и твои слова – это мои собственные вопросы, на которые я не хочу отвечать…»

Но это быстро прошло, появилась убеждённость в своей непогрешимости, праве решать за других:

«Он не желает прозябать в таком мире, и что бы ни твердили жаждущие спасения, так жить он им не позволит»

Или даже ещё откровенней:

«Люди, ставшие бовэрами, недостойны жалости. Мне нет до них дела».

Да, разумеется, судьба была несправедлива к нему, и неудивительно, что Шооран сам ожесточился. Но разве с остальными жизнь обходилась мягче? Может ли вообще зайти речь о справедливости, если мир создал вот такой бог:

«–Я не жесток, — сказал Тэнгэр. – Нельзя быть жестоким по отношению к смертному. Смертный умрёт, и моя несправедливость умрёт вместе с ним, словно её и не было».

Но ведь есть всё-таки в этой книге положительные герои! Например, сушильщик Койцог, бросивший было свою профессию, вернулся к ней, когда всех жителей страны изгоев обязали сушить взрывоопасный харвах. Пожалел соседей-неумех, которые наверняка детей сиротами оставят, решил сделать за них страшную работу и погиб.

Или каторжник по прозвищу Маканый, выросший в стране добрых братьев, где каждый день начинался и заканчивался молитвой:

«Яви славу твою в делах светлых илбэчей твоих, их же любим благодарным сердцем, во все века, пока стоит далайн!»

Пусть правители страны давно уже молятся другому богу, пусть они с той же молитвой на устах теперь организуют облавы на Шоорана. Сам Маканый, умеющий приспособиться и выжить в любых условиях, менять собственную веру не умеет. Как научили в детстве любить илбэчей, так он их и любит. И жертвует собой, чтобы Шооран мог жить дальше. Было бы ради кого, но о таких вещах каторжник тоже задумываться не приучен.

А Шооран… Порой кажется, что это про него, а не про себя говорил умирающий сказитель Чаарлах:

«Здорово я вас обманул. Три года все думали: «Вон илбэч идёт», а я – Чвака-кака».

Но та Чвака-кака из сказки хотя бы всех накормила. Она больше похожа на другого героя – изгоя Ээтгона, ставшего вдруг правителем новой страны. Невозможно, конечно, войти во власть и не замараться. Но он пытается, борется, цепляется за те понятия о справедливости, которым когда-то научил его сказитель и от которых теперь в силу государственной необходимости приходится отказываться. И, в конце концов, именно благодаря его твёрдости и решительности люди выживают в изменившемся после катастрофы мире. В то время как Шооран бездействует, ожидая людской любви и благодарности. Так и не дожидается, находит для себя новый далайн и превращается там в нового Ёроол-Гуя.

Тут, на первый взгляд, в моих рассуждениях возникает противоречие. Ведь Шооран – одиночка, бродяга, асоциальный элемент. А многорукое чудовище – по моей же версии – воплощение общества, государства, власти. Но ведь власть над людьми, возможность решать, как им жить дальше, илбэч приобрёл уже давно. И теперь только завершает собственную эволюцию. Так что Ёроол-Гуем он становится не в последний момент. Он им стал почти с самого начала. И боролся, по большому счёту, с самим собой. Боролся и проиграл схватку.

Любопытно, что известный критик Андрей Балабуха в послесловии к книге, озаглавленном «Глаза на затылке, или Что впереди?», уже начал разговор про игру с самим собой. Но, видимо, посчитал, что сказал достаточно, и переключился на другие соображения. А их там, разумеется, хватит на несколько статей. Но мне именно эта мысль кажется главной. Война добра со злом происходит внутри каждого человека. И если не признаваться себе в этом, посчитать, что у тебя есть более важные дела, то рано или поздно превратишься в чудовище.

Когда именно проиграл свою войну Шооран? Наверное, тогда, когда принял правила игры. Сознание собственной исключительности, неподвластности общим законам – слишком большой соблазн. А обратной дороги нет. Как в игре «Мышка, мышка, засоси», которой в тайне увлекаются все дети мира далайна. Сначала просто интересно попробовать запретный плод, а потом ноги засасывает всё глубже, и, когда на оройхон вылезает многорукий монстр, ты уже не можешь от него убежать.

Можно ли от него убежать вообще? На этот вопрос книга ответа не даёт. Но она, во всяком случае, предупреждает о существовании чудовища. А тот, кто предупреждён, уже сам отвечает за дальнейшее.

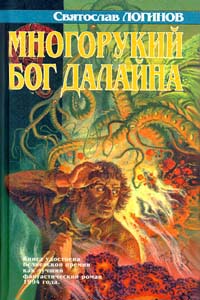

Святослав Логинов написал очень сильный, жёсткий, беспощадный роман. По-своему полезный для каждого читателя. Например, для некоторых отдельных и нетипичных творцов, продолжающих штамповать не приносящие никому радости оройхоны, прикрываясь своей избранностью, призванием илбэча. Может, кое-кому лучше бы признаться, что на самом деле он – Чвака-кака? Не обязательно даже признаваться, хотя бы задать себе этот вопрос. Вообще время от времени задавать себе неприятные вопросы…